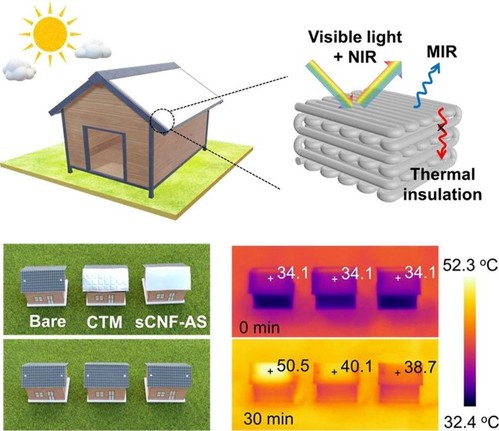

1. Tianyi Zhu, Zeyu Ren, Debao Wang, Sudan Zhao, Xue Liu, Wei Fan, Yue-E Miao, Chao Zhang*, Tianxi Liu. Reactive 3D printed silanized cellulose nanofiber aerogels for solar-thermal regulatory cooling.

Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2025, 192, 108761.

https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2025.108761

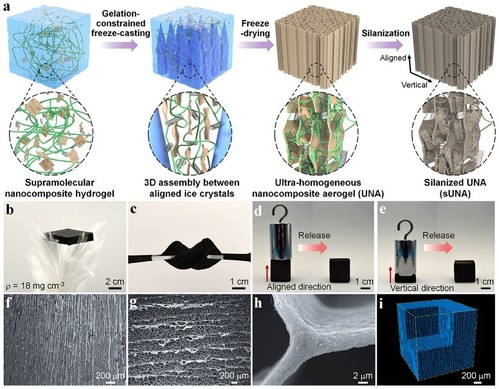

2. Tianyi Zhu, Debao Wang, Yisha Wang, Fankun Xu, Jian Huang, Meng Lian, Yufeng Wang, Wei Fan*, Yue-E Miao, Jixin Zhu, Dai Hai Nguyen, Chao Zhang*, Tianxi Liu*, Gelation-Constrained Freeze-Casting Fabrication of Ultra-Homogeneous Nanocomposite Aerogels with Superelasticity and Harsh Environment Tolerance.

Advanced Functional Materials, 2025, 35, 2503693.

https://doi.org/10.1002/adfm.202503693

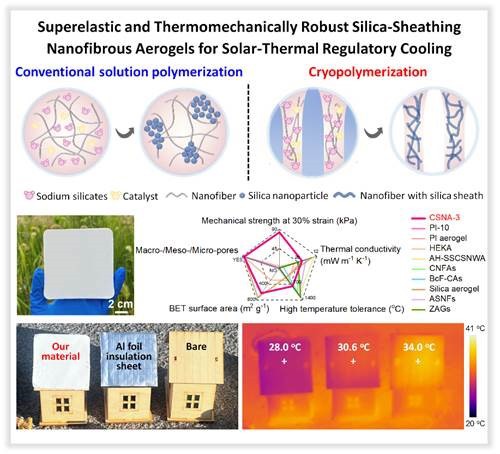

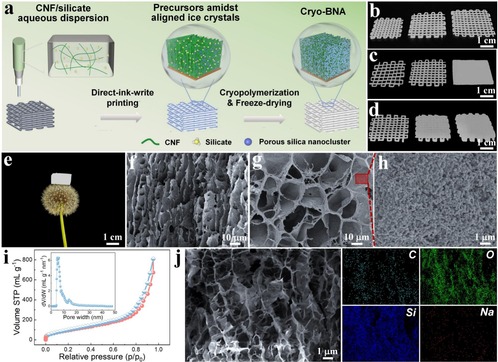

3. Jiahui Sun, Yiting Zhang, Yufeng Wang, Yidong Peng, Jiayan Long, Haoran Liu, Wei Fan, Yue‑E Miao, Norbert Willenbacher, Chao Zhang*, Tianxi Liu*. Cryopolymerization-Enabled Superelastic and Thermomechanically Robust Silica-Sheathing Nanofibrous Aerogels for Solar-Thermal Regulatory Cooling.

Advanced Functional Materials, 2025, 35, 2425527.

https://doi.org/10.1002/adfm.202425527

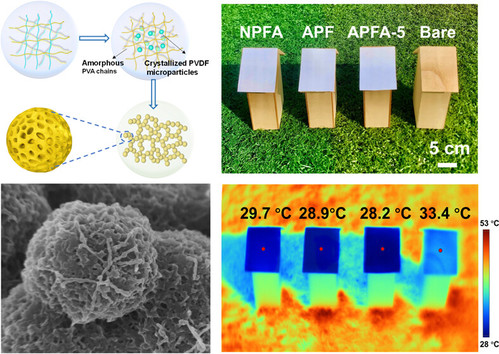

4. Yiting Zhang, Jiahui Sun, Yufeng Wang, Yunchen Wu, Chun Huang, Xu Zhang*, Chao Zhang*, Tianxi Liu*. Radiative Cooling Hierarchically Porous Fluoropolymer Film by Ambient Humidity-Induced Phase Separation.

Macromolecules, 2025, 58(8), 4309-4319.

https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c00395

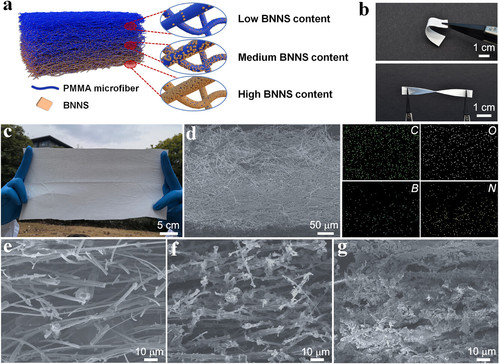

5. Yongxu Zhao, Yufeng Wang, Tianyi Zhu, Baiyu Ji, Fankun Xu, Jian Huang, Yue-E Miao, Chao Zhang*, Tianxi Liu. Thermal Rectification in Gradient Microfiber Textiles Enabling Noncontact and Contact Dual-Mode Radiative Cooling.

Small, 2025, 21, 2503420.

https://doi.org/10.1002/smll.202503420

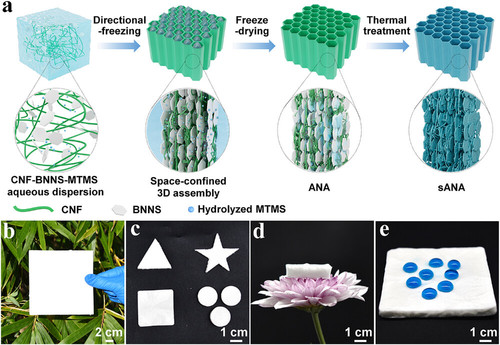

6. Fankun Xu, Tianyi Zhu, Yufeng Wang, Baiyu Ji, Yongxu Zhao, Yue‑E Miao, Chao Zhang*. Highly Aligned Porous Nanocomposite Aerogels with Anisotropic Thermal Conductivity for Sub-Ambient and Above-Ambient Radiative Cooling.

Small, 2025, 21, 2503789.

https://doi.org/10.1002/smll.202503789

7. Yiting Zhang, Jiahui Sun, Yufeng Wang, Jian Meng, Leyao Liu, Leiqian Zhang, Wei Fan, Yue-E Miao, Chao Zhang*, Tianxi Liu*. Fire-Superinsulation and Customizable Radiative Thermal-Regulating Aerogels via 3D Cryopolymerization Printing.

Chemical Engineering Journal, 2025, 516, 164006.

https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164006

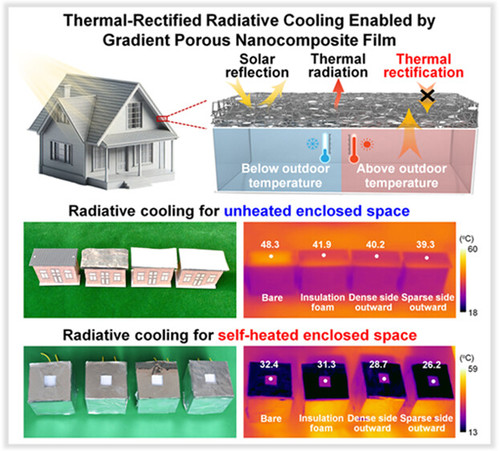

8. Yufeng Wang, Song Liu, Xiaobo Zhang, Ying Liu, Tianyi Zhu, Baiyu Ji, Jianglong Chen, Yuanbo Cheng, Wei Fan, Yue-E Miao, Norbert Willenbacher, Chao Zhang*, Tianxi Liu. Thermal-Rectified Gradient Porous Nanocomposite Film Enabling Multiscenario Adaptive Radiative Cooling.

ACS Nano, 2025, 19(20), 19328-19339.

https://doi.org/10.1021/acsnano.5c02609

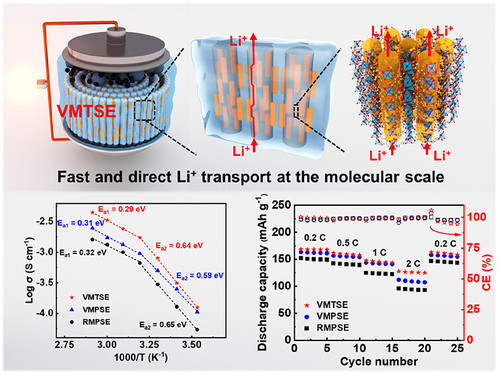

9. Kai Chen, Mingjia Lu, Xiaoxiao Li, Shengyuan Yang, Roohollah Bagherzadeh, Feili Lai, Chao Zhang, Yue-E Miao*, Tianxi Liu*. Vertically Directed Ion Transport at the Molecular Scale in Composite Solid Electrolytes Enabled by Nanofiber-Confined Alignment of Single-Crystal MOF Tubes.

ACS Appl. Mater. Interfaces ,2025, 17, 27, 39064-39074.

https://doi.org/10.1021/acsami.5c05910

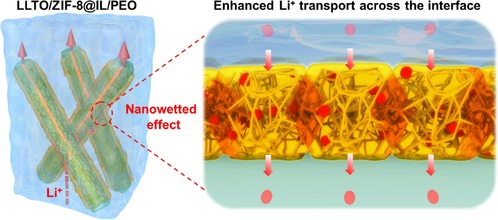

10. Chen Kai, Lu Mingjia, Li Xiaoxiao, Lai Feili, Zhang Chao, Lee Hiang Kwee, Miao Yue-E*, Liu Tianxi*. Enhanced Li+ transport across the organic-inorganic interface in composite solid electrolytes via a confined solvation strategy.

Nano Research, 2025, 18(6), 94907388.

https://doi.org/10.26599/NR.2025.94907388

11. Wang Fei, Chen Kai, Li Xiaoxiao, Fang Yan, Lu Mingjia, Zhang Chao, Miao Yue-E*, Liu Tianxi*. Precise regulation of hydrogen bond networks for rapid ion transport in PEO-based composite solid electrolytes.

Materials Horizons, 2025, 12, 5872.

https://doi.org/10.1039/d5mh00484e

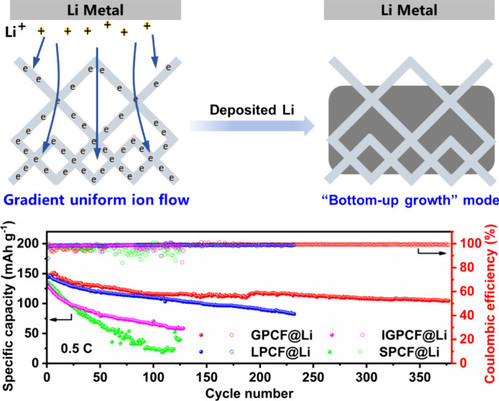

12. Zhang Chenyu, Chen Kai, Li Xiaoxiao, Wang Zhaoyang, Yang Shengyuan, Bagherzadeh, Roohollah, Lai Feili, Zhang Chao, He Guanjie, Parkin Ivan P, Miao Yue-E, Liu Tianxi. Carbon Nanofiber Host with Directed Gradient Pore Size for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes.

ACS Applied Energy Materials, 2025, 8, 9, 6203-6212.

https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00632

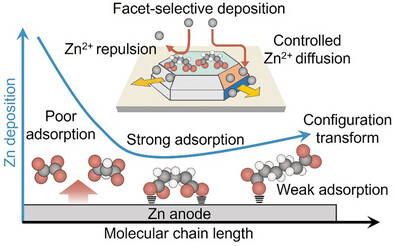

13. Ouyang Yue, Zong Wei*, Gao Xuan, Leong, Shi Xuan, Chen Jaslyn Ru Ting, Dai Yuhang, Dong Haobo, Miao Yue-E*, Liu Tianxi, Ling Xin Yi*. Regulating Interfacial Molecular Configuration to Drive Facet-Selective Zn Metal Deposition.

Angewandte Chemie International Edition, 2025, 64, e202504965.

https://doi.org/10.1002/anie.202504965

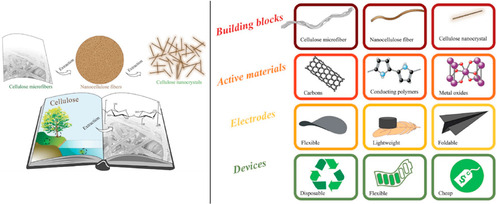

14. Wang Jing*, Miao Yue-E*. Cellulose nanocrystals-based nanocomposites for sustainable energy storage technologies: From aligned microstructures to tailored performances.

Composites Communications, 2025, 54, 102258.

https://doi.org/10.1016/j.coco.2025.102258