东华大学姚响、张耀鹏《Regenerative Biomaterials》:基于丝素蛋白水凝胶结构调控包裹的干细胞功能:蛋白构象转变速度耦合初始交联密度差异

丝素水凝胶具有良好的生物相容性和细胞外基质仿生特性。其中,温和化学交联型丝素水凝胶在三维(3D)细胞培养和组织修复领域显示出巨大应用潜力,因而引起了广泛的研究与关注。绝大部分丝素化学水凝胶均是依赖其亲水链段中带有富余活性官能团的氨基酸之间发生交联形成,其中利用酪氨酸之间的交联反应形成适量二酪氨酸键的策略尤为普遍。在体内植入或体外细胞培养环境中,由于丝素疏水链段的运动和自组装将使其由无规卷曲构象朝向更低能级状态的β-折叠构象发生转变。这将难以避免地导致水凝胶中的丝素蛋白发生动态构象转变。细胞-材料相互作用领域的代表性研究成果已明确证实一些典型的材料因素,如材料的软硬度、孔隙率,动态降解进程等均能对细胞的黏附和分化等行为产生深远影响。基于此,所述水凝胶中的蛋白构象转变微环境也极可能对细胞的增殖和分化等功能产生重要影响,从而给此类重要生物材料在活细胞包裹培养和组织修复等领域中的应用带来一类不可忽视的共性未知影响。

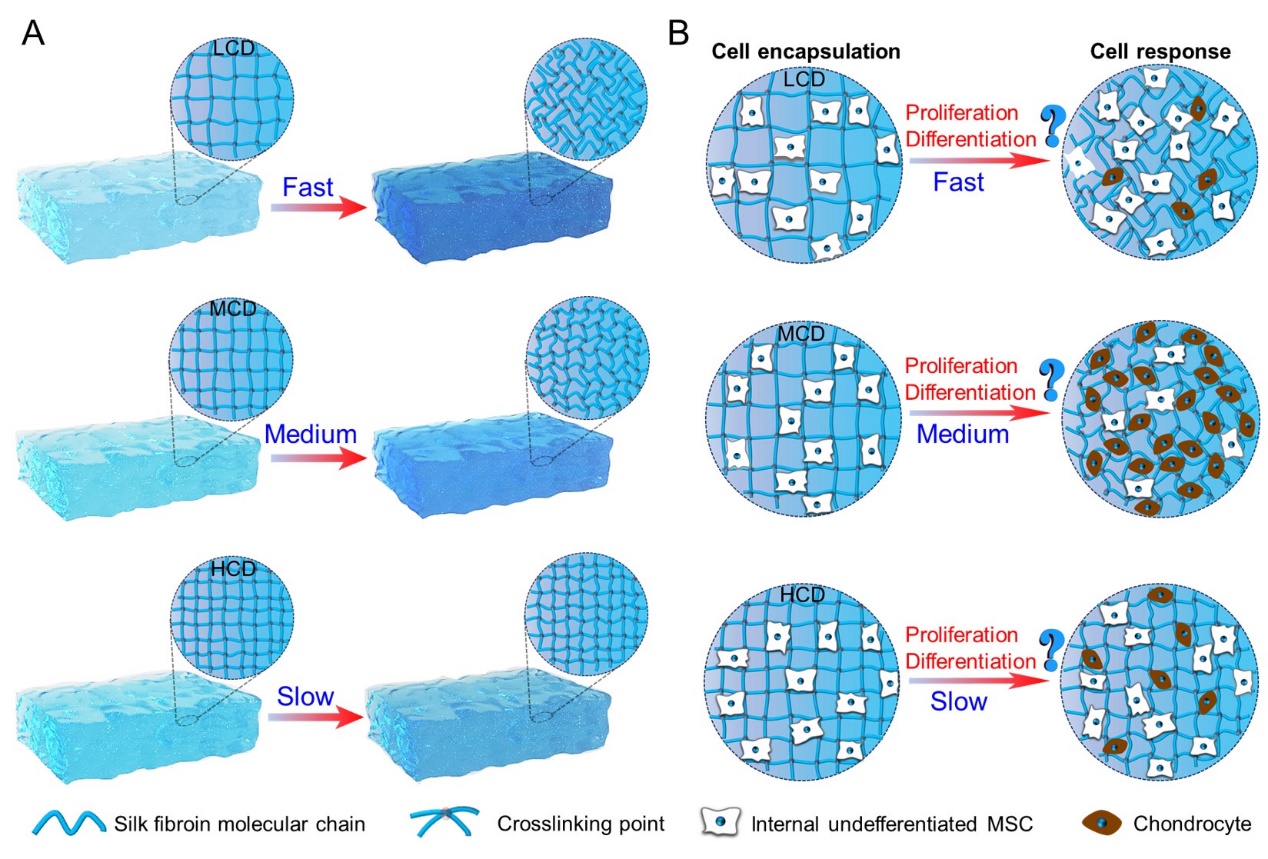

针对这一共性的未知科学问题及丝素水凝胶在软骨修复领域中的重要应用潜力,先进纤维材料全国重点实验室(东华大学)张耀鹏教授、姚响副教授团队设计并开发了一种简便调控丝素水凝胶中蛋白构象转变快慢的策略,进而构筑了一系列具有不同构象转变速率的丝素水凝胶。具体策略如下:选用辣根过氧化物酶(HRP)介导的温和化学交联反应体系(HRP/H2O2)作为丝素水凝胶的合成方法,通过固定丝素用量,等比例改变HRP/H2O2用量来调控丝素水凝胶的交联密度,进而实现水凝胶中蛋白构象转变速率的简便有效调控(图1A)。当水凝胶交联密度较低时,其内部丝素分子的“自由链段”相对较长,因而极可能更利于丝素分子疏水链段的运动和自组装,进而加快蛋白构象转变进程,反之亦然。在成功构建具有不同蛋白构象转变快慢丝素水凝胶材料平台的基础上,本研究进一步将骨髓间充质干细胞(MSCs)包裹至所述水凝胶内部进行3D细胞培养,进而全面考察并揭示了丝素水凝胶中的蛋白构象转变快慢耦合初始交联密度差异对所包裹干细胞增殖和成软骨分化的影响(图1B)。

图1 丝素水凝胶中蛋白构象转变快慢的调控原理示意图(A)以及水凝胶构象转变快慢对其包裹干细胞增殖和成软骨分化影响的研究示意图(B)。

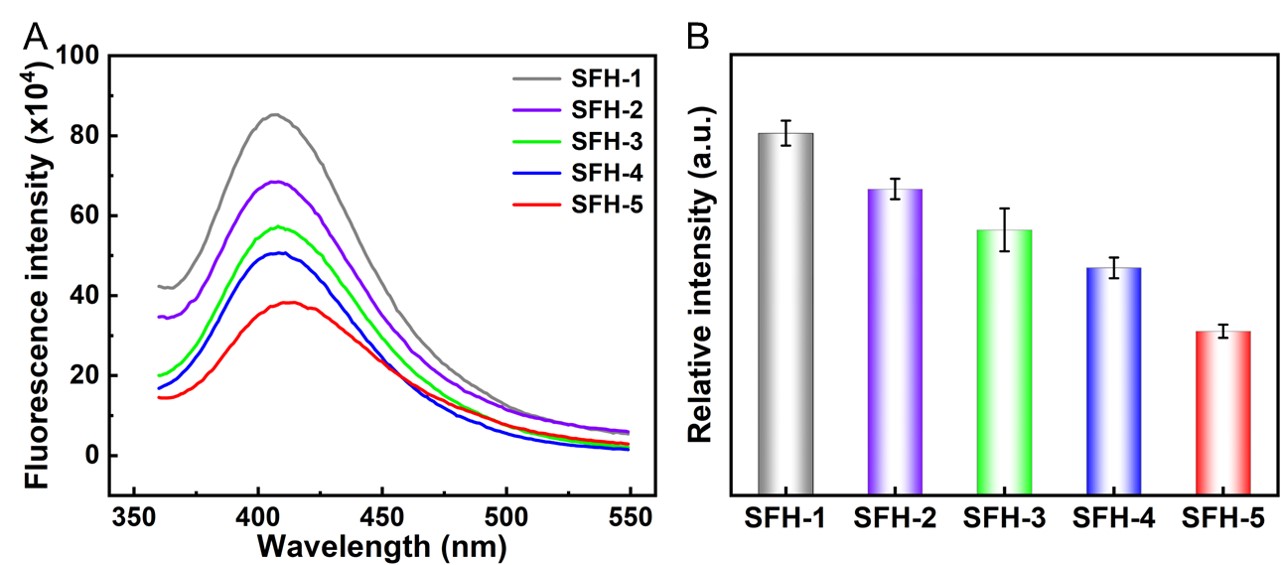

本研究基于固定丝素用量,依据HRP/H2O2用量从高到低的顺序将所制备水凝胶依次命名为SFH-1~ SFH-5。在所述水凝胶中,蛋白分子链间通过二酪氨酸键连接形成相应的交联网络。因此,通过检测二酪氨酸键的含量可定量分析水凝胶的交联密度。图2A为所制备5种水凝胶的荧光光谱图,谱图中410 nm处的相对荧光强度越高,则表明对应水凝胶中的二酪氨酸键含量越多,即交联密度越高。进一步,将410 nm处的相对荧光强度单独作柱状统计图(图2B),结果直观显示SFH-1至 SFH-5的交联密度逐渐降低,即随着HRP/H2O2用量的降低,水凝胶的交联密度逐渐降低。综上,固定丝素用量而改变HRP/H2O2的用量可以简便而有效地调控丝素水凝胶的交联密度。

图2 不同丝素水凝胶的交联密度表征结果。(A)水凝胶的荧光光谱图;(B)水凝胶在410 nm处的相对发射荧光强度。

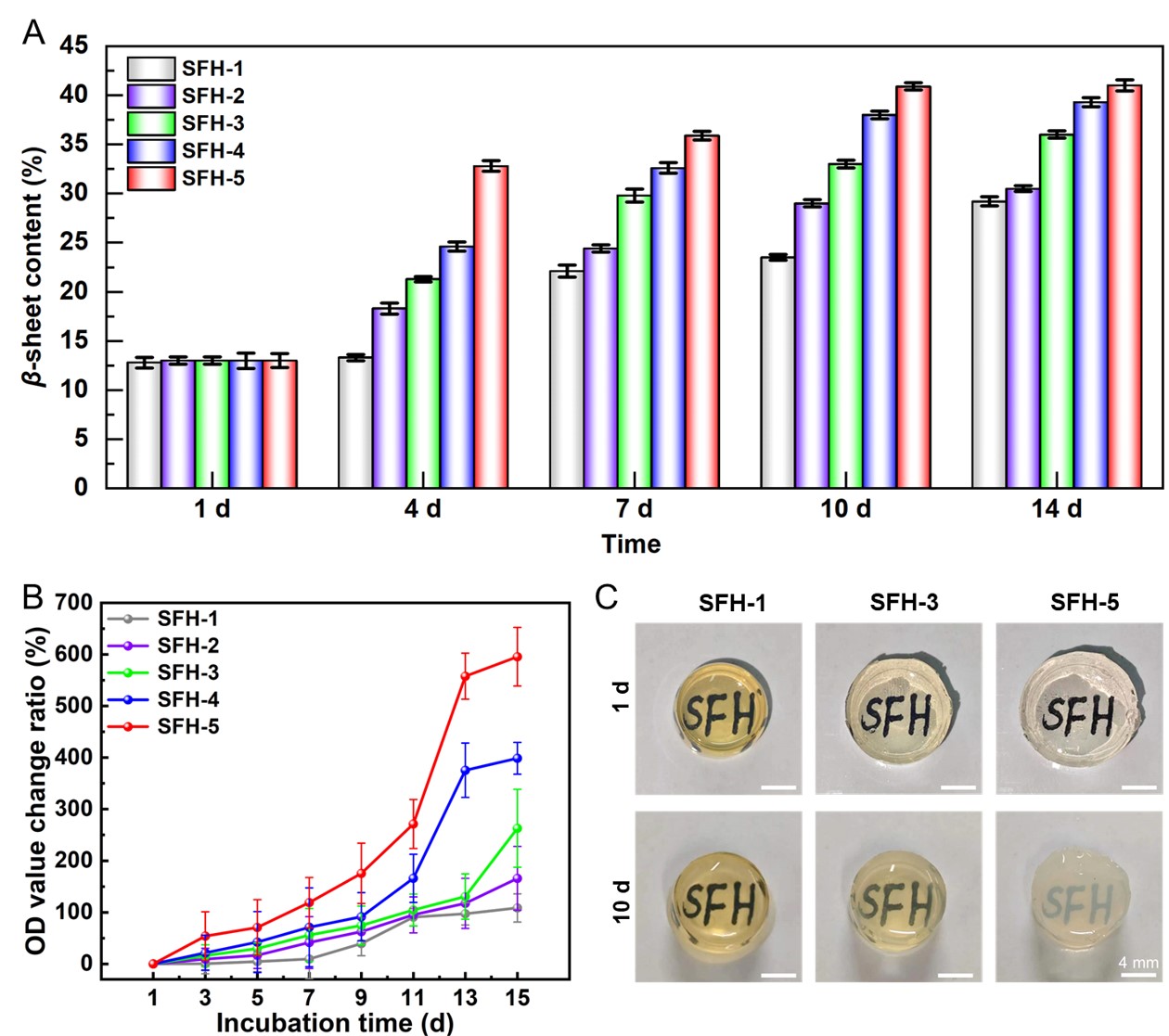

丝素水凝胶发生构象转变过程中其β-折叠构象含量会逐渐上升,而透明度则会逐渐下降。基于此,本研究进一步将制备的5种水凝胶在模拟细胞培养环境中孵育,并通过红外光谱测试、吸光度测试、宏观透明状态观察来综合解析水凝胶的构象转变进程。结果表明,SFH-1的β-折叠构象含量提升、吸光度变化率提升以及宏观透明度下降的变化最慢(图3),SFH-5的相关变化最快,SFH-3的变化则介于中间(图3)。结果综合表明所述特征的变化快慢与水凝胶的交联密度呈反相关关系:水凝胶的交联密度越小,其构象转变速率越快。

图3 不同丝素水凝胶在模拟细胞培养环境中孵育不同时间后的构象转变进程解析。(A)水凝胶中的β-折叠含量变化;(B)620 nm处水凝胶的吸光度变化率;(C)典型水凝胶的宏观状态变化。

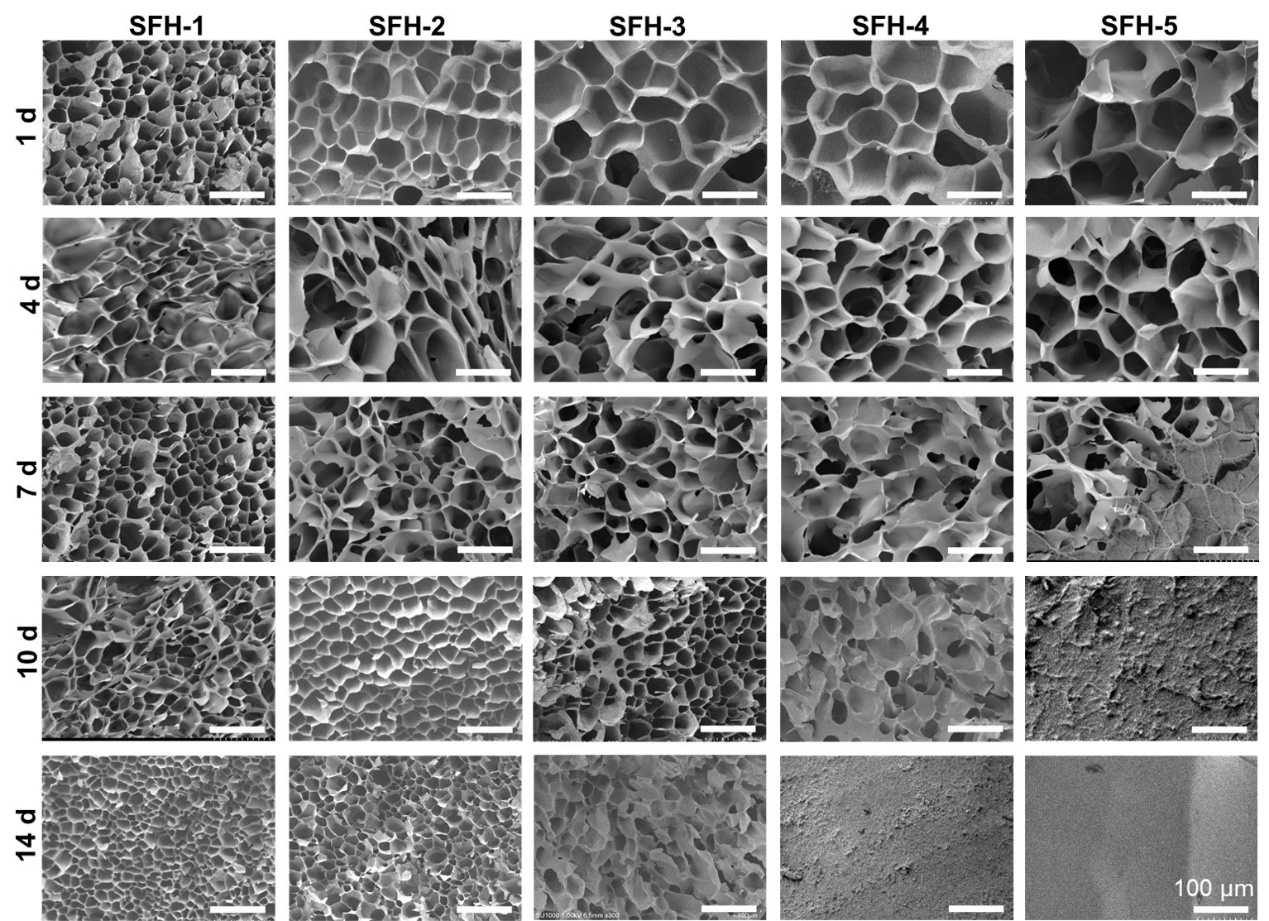

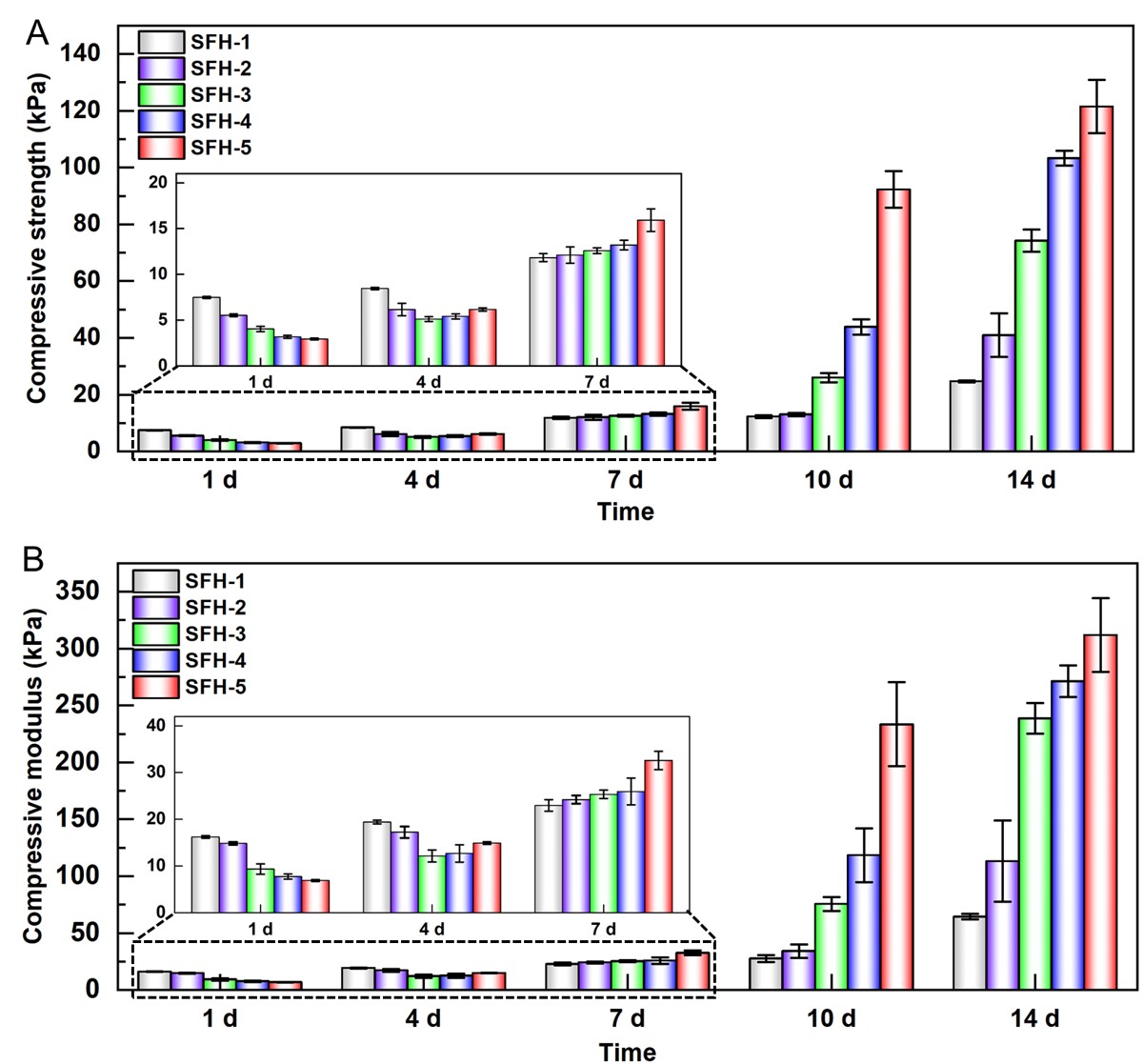

随后深入考察了丝素水凝胶的构象转变快慢对材料孔结构和压缩力学性能的影响。水凝胶的构象转变快慢对材料孔结构的影响如图4所示。整体来看,初始时(孵育1d)水凝胶的网络结构受交联密度影响,表现为交联密度越高,对应水凝胶孔径越小的趋势。随着孵育时间的延长,水凝胶的网络结构受构象转变快慢的影响显著,表现为构象转变越快,相应水凝胶的网络结构收缩和孔径变小的速度也越快。丝素水凝胶中的蛋白构象转变快慢对材料压缩强度和模量的影响见图5。综合来看,初始时(孵育1d),交联密度越高的水凝胶其对应的压缩力学性能越强,即压缩强度和模量越高。随着孵育时间的延长,构象转变将导致水凝胶的压缩力学性能逐渐提升,且蛋白构象转变越快的水凝胶,其力学性能提升速度亦越快。正是丝素水凝胶的初始交联密度差异与后续蛋白构象转变快慢综合影响并决定了不同孵育时间点各水凝胶的孔径与压缩力学性能差异。

图4 不同丝素水凝胶在模拟细胞培养环境中孵育不同时间后的孔洞结构变化情况。

图5 不同丝素水凝胶在模拟细胞培养环境中孵育不同时间后的压缩力学性能变化情况。(A)压缩强度;(B)压缩模量。

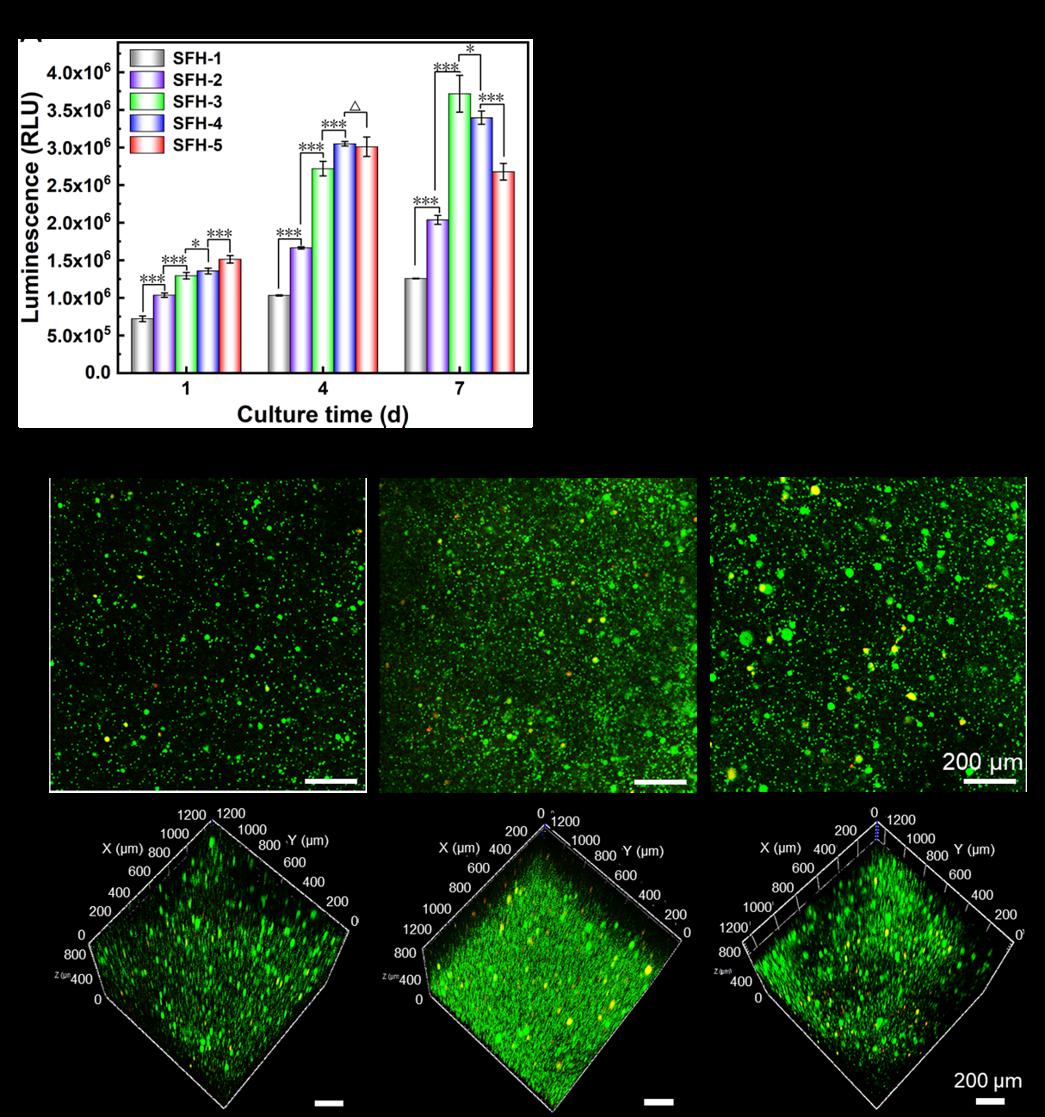

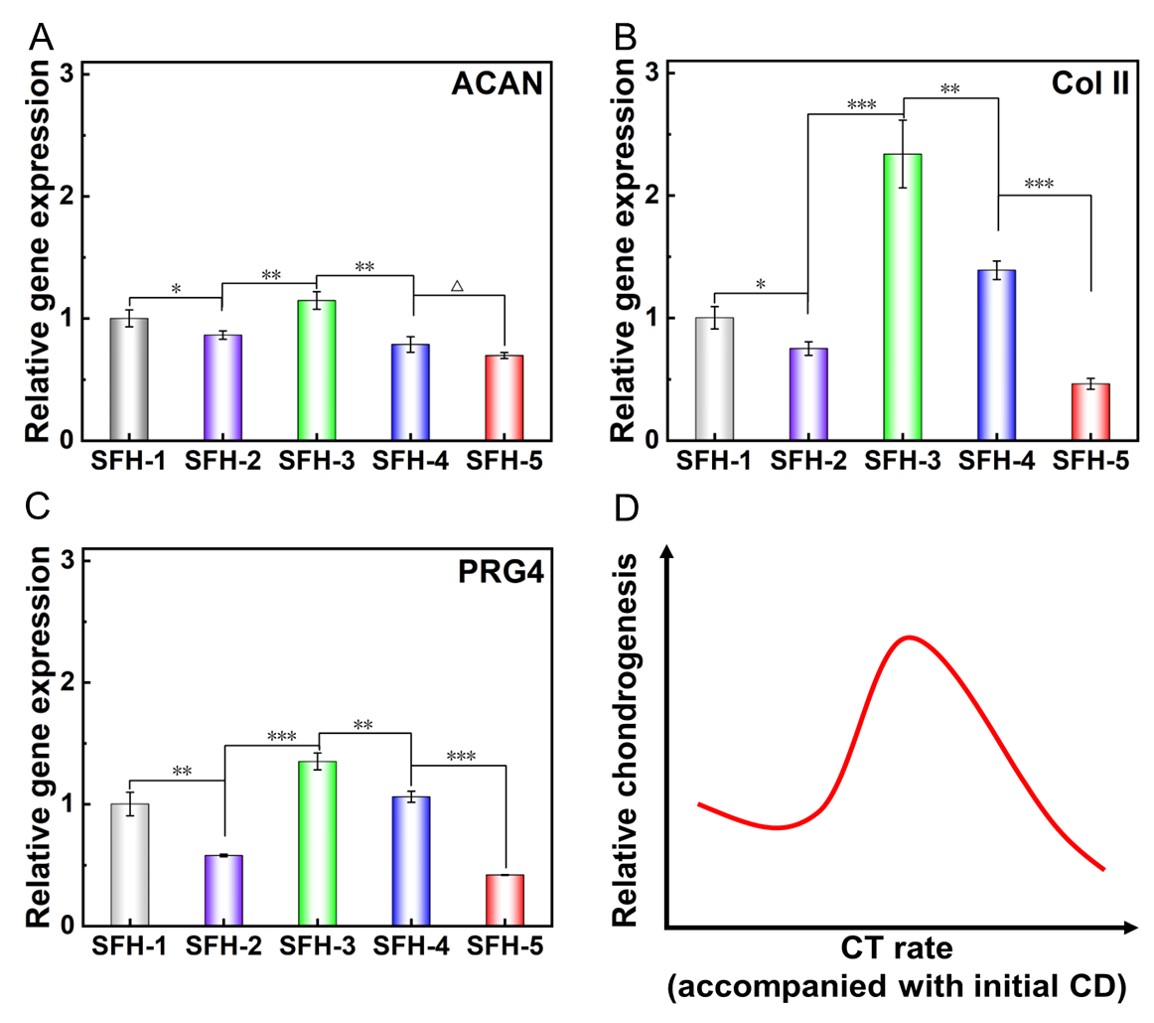

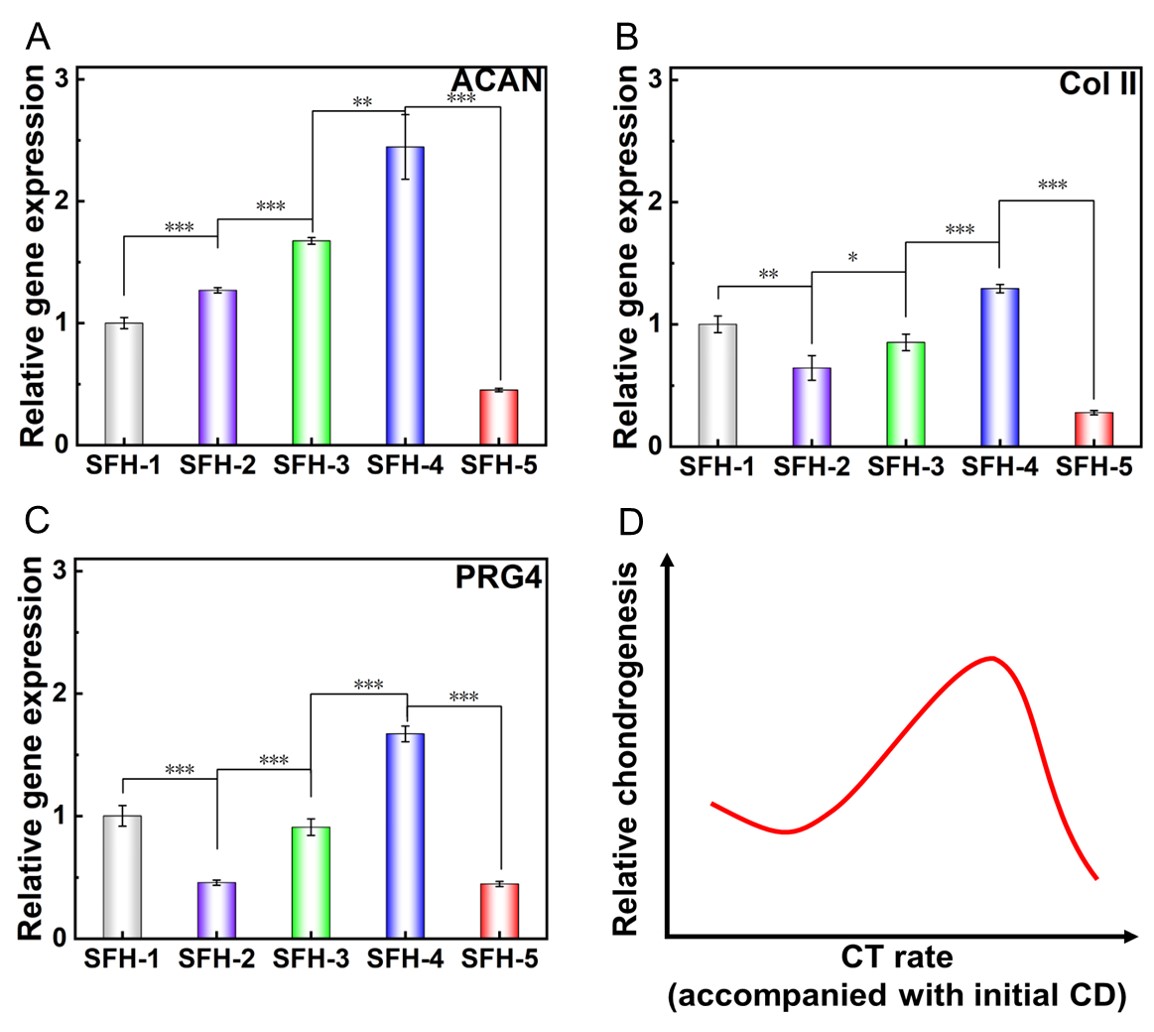

将已构筑的具有不同蛋白构象转变速率的丝素水凝胶作为模型材料平台,本研究进一步全面考察并揭示了丝素水凝胶中的蛋白构象转变快慢耦合初始交联密度差异对水凝胶内部包裹干细胞增殖和分化的影响。细胞培养7天的CTG(CellTiter-Glo)测试和活/死荧光染色结果综合表明:培养1 天时,交联密度越小的水凝胶中细胞总活力越高;培养至7 天时,具有中等构象转变速率的水凝胶(SFH-3)内部细胞增殖最快,构象转变较慢或较快组别中细胞的增殖能力均有一定程度的下降(图6)。细胞的成软骨特征性基因表达结果综合表明,培养7天后,具有适当构象转变速率的水凝胶(SFH-3)中的细胞成软骨分化能力相对最强,构象转变速率较慢和较快水凝胶内部细胞的成软骨分化能力均不及中间组别(图7)。整体表现出随着构象转变速率加快,细胞分化能力呈现先略微下降后快速上升,再快速下降的趋势(图7D)。培养14天后,整体趋势与培养7天时类似,较为不同的是分化能力最强的峰值组别由SFH-3变为了SFH-4(图8)。

图6 丝素水凝胶中的蛋白构象转变快慢耦合初始交联密度差异对其内部包裹干细胞增殖的影响。(A)CTG染色后的发光度检测结果;(B)图A中的发光度变化率;(C)在典型水凝胶中培养7天后进行细胞活/死染色后的激光共聚焦显微照片。

图7 培养7天后,不同构象转变速率耦合初始交联密度差异对水凝胶中包裹MSCs的软骨特征性基因表达的影响(其中D图为三种基因的综合表达趋势总结)。

“Δ”: p > 0.05, “*”: 0.01 < p < 0.05, “**”: 0.001 < p < 0.01, “***”: p < 0.001。

图8 培养14天后,不同构象转变速率耦合初始交联密度差异对水凝胶中包裹MSCs的软骨特征性基因表达的影响(其中D图为三种基因的综合表达趋势总结)。 “*”: 0.01 < p < 0.05, “**”: 0.001 < p < 0.01, “***”: p < 0.001。

综上,本研究开发了一种简便有效的调控丝素水凝胶中蛋白构象转变快慢的策略,并利用该策略成功构筑了具有不同构象转变速率的丝素水凝胶材料平台。在此模型材料平台基础上,首次系统考察并揭示了丝素水凝胶中的蛋白构象转变快慢这一动态材料因素耦合初始交联密度差异对其内部包裹干细胞增殖和成软骨分化的影响规律。相关研究成果有望填补丝素水凝胶中的蛋白构象转变这一动态材料微环境对干细胞行为影响认知的空白,从而为丝素水凝胶支架及其它类似蛋白类生物材料的设计、开发及高效利用提供新的思路和参考。

近日,相关研究成果以题为“Effects of protein conformational transition accompanied with crosslinking density cues in silk fibroin hydrogels on the proliferation and chondrogenesis of encapsulated stem cells”发表在国际权威期刊Regenerative Biomaterials上。论文第一作者为东华大学硕士生蔡国龙,通讯作者为东华大学张耀鹏教授和姚响副教授。东华大学硕士生赵伟焜、祝天浩,葡萄牙天主教大学Ana L. Oliveira教授为本论文共同作者。该工作得到了上海市科委国际合作项目、国家自然科学基金面上项目和中央高校基本科研业务费自由探索项目等项目的支持。

原文信息与链接

Guolong Cai, Weikun Zhao, Tianhao Zhu, Ana L. Oliveira, Xiang Yao*, Yaopeng Zhang*. Effects of protein conformational transition accompanied with crosslinking density cues in silk fibroin hydrogels on the proliferation and chondrogenesis of encapsulated stem cells. Regenerative Biomaterials, 2025, 12, rbaf019.

https://academic.oup.com/rb/article/doi/10.1093/rb/rbaf019/8088247